from shinyai

大学というカテゴリーの組織に属する参加者は、僕だけではなかったと思うが、遠隔教育やe-learningについて過去に調べたり、実践した経験のある参加者は、おそらく僕だけだったであろう。ただ、それが前任校での取り組みであるので、比較して思うところは非常に多いのだけれども、その中身をストレートには語りにくい(現任校でもそれは同じか)。

現任校の敬和学園大学は、遠隔教育やe-learningとは無縁の対面型少人数教育の充実を志向しているので、あまりサイバー大学のことを思い出すこともなくなっていたのだが、昨年順調に滑り出したサイバー大学のお話をきいて、また少し勉強してみようという気持ちになった。

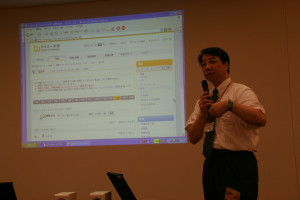

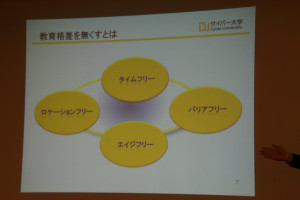

プレゼンテーションをされたのは、事務局の大木豊成さんとIT学部教授の川原洋先生。お二人とも本籍はソフトバンクという方であった。サイバー大学の主要コンセプトは、下のように集約される。タイムフリー、バリアフリー、エイジフリー、ロケーションフリー。

from shinyai

特に重要なポイントは、タイムフリーとロケーションフリーだろうか。時間と場所にしばられない学びを保証するために、ネットに完結することに徹底的にこだわっている。ネット完結の大学にすることにより、学生は全国から2100人(科目等履修生を含む)。しかも学費は単位ごとに払う形式なので、卒業を目指さない科目等履修生も多いようだ。学生は全国にいるが、分布としては圧倒的に関東と福岡が多く、このエリアでは「オフ会」も頻繁に行われているし、福岡には「校舎」があって、そこで勉強会なども開催されているという。wakhokの東京サテライトでも「夜学」と呼ばれる授業後の宴会が定例化していたが、ともに学ぶ人たちのつながりを求める感覚は、社会人になってからのほうがかえって強まるのかもしれない。

学生間のつながりは学内SNSがサポートしている。本当に盛り上がっているかは確認しなかったが、2100人の規模になれば、それなりに盛り上がるのだろうか。

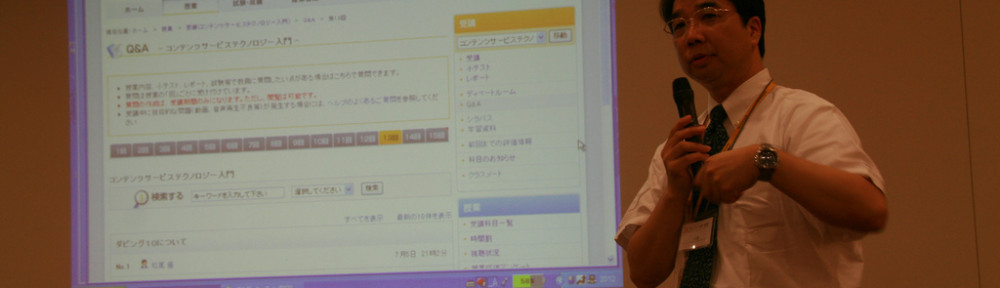

川原先生は「標準化」という言葉をつかっていたが、システム部分にはかなり工夫がこらされていた。

- いつでもどこでも学べるけれども、受講の期限が一応設定してあって、2週間に経つと「遅刻」扱いになる

- 毎回小テストを行うルール

- メンターは25人に1人の割合ではりつける。メンターは専門性の高い人とサポート能力の高い人の混成

- ディスカッション(掲示板、これはまあよくあるもの)

- 学生からの質問には24時間以内に一次回答をするルール

- 演習科目では、必ず自己紹介をアップする

結果、学生の出席率、単に取得率、とも80%近くだそうだ。入学試験は作文により、学力より意欲を見て決めているそうなので、その状態で80%が脱落せずに単位をとれるというのは、驚異的な数字であろう。おそらく、単位ごとに課金していることにより、一つ一つの科目に対する学生の執着が強くなっているということも、高い履修率につながっているように思われる。しかしそれにしても、「ネット完結」であることのメリットを最大限活かしつつ、Face to Faceでサポートできない弱点を補う仕掛け作りに、丹念に取り組んでいるように感じた。

コスト面でみると、教職員の人件費はかなりかかっているはずで、メンターの数で調整するということをしていない。韓国のサイバー大学と異なり、日本の場合には通常の大学と同じ数の専任教員を配置する必要もあるので、人件費は削れない。というわけで、単位ごとに課金するシステムでは、かなり厳しいのではないかという質問が出ていたけれども、おそらくその指摘は当たっている。それでも手を抜かずにがんばっている、という印象だ。

プレゼンの後、テーブルごとにサイバー大学のキャッチコピーを考えるというグループワークになった。自由でありつつしっかりした大学、という訴求ポイントをいかすべく、僕らのテーブルでは、僕のお隣に座っていた堀公夫さんの「今学びたい人をネットでつなぐ大学」というコピーを軸に、「まじめな」を付け加えて、「今、学びたい人をネットでつなぐ、まじめない大学」とすることにした。全員の投票の結果、見事に一番に輝いたのであるが、今回は特に景品はなかった。

from shinyai

今日から始まったサイバー大学 事務局ブログでは、昨日のイベントのことをさっそく取り上げていて、「まじめな」をタイトルに使ってくださった。気に入ってもらえて光栄だ。

今回教えてもらったことを、敬和学園大学にどのように持ち帰ったらいいのかは、まだよくわからない。しかし「生涯学習」という観点からすると、ロケーションフリーとタイムフリーというのは、重要な要素であろう。世界遺産学部は、吉村学長の専門なのでまあやるしかないかということなのかと思ったが、案外吉村ファンというか、考古学に憧れて学びなおそうという学生はいるようだ。サイバー大学は「即戦力」というのを強調しているけれども、世界遺産学部は少なくとも実学ではない。でも「生涯学習」として学びたいことは、実学だけではないのだろう。学びたい人の立場に立って、それに適合した学習機会を提供すれば、実学ではない「人文学部」で学びたい人も結構出てくるのではないかという気がした。

昨日同じテーブルで議論した、手島幹雄さんのブログ。

サイバー大学 「インターネットと生涯教育」

「インターネットと生涯教育」 ブロガーミーティング

サイバー大学はインターネットを使って学ぶ、日本で初めての大学 2007年4月開学 だそうです。

ソフトバンクが運営しています。

ところで、

2008年1月、在学生620人のうち約200人の本人確認を行っていなかった……

「インターネットと生涯教育」ブロガーミーティングへ参加するの巻

私は、過日、ブログネットワーク運営会社のAMN(アジャイルメディア・ネットワーク)が主催した、「インターネットと生涯教育」なるブロガーミーティングへ参加した。

協賛は、ソフトバンクの子会社であり、日本初のインターネット大学のサイバー大学(株式会社日本サイバ……

2008年はサイバー大学の飛躍の年

こんにちは、サイバー大学事務局の大木です。 2007年に開学したサイバー大学で

トラックバックありがとうございました。

「今、学びたい人をつなぐ、まじめな場所、渋谷百軒店商店街」ということが実現するかも知れません。ブログで報告していきますが、ネットとリアルが交差する場所を、性風俗の街と思われている渋谷百軒店に出現させようというプロジェクトがまじめに進められています。

これからもよろしくお願いします。